Не забуду никогда

Наталья Буняева...Читаю повесть. Повествование о том, как сын искал отца. Прислал Валентин Евдокимович Григорьев. Ну, в общем, до слез. Читайте...

Война

«Великая Отечественная война началась 22 июня 1941-го... И уже в июне мы с мамой, Анастасией Алексеевной, проводили отца на фронт. До отправки на передовую отец прошел военные сборы в городе Прохладном, он стал рядовым роты связи 652-го стрелкового полка. И сразу же был отправлен на защиту Крыма. С фронта мы получили несколько писем, в которых он сообщал, что воюет, с ним несколько земляков. Идут беспрерывные бои.

В марте мы с мамой вместе с другими колхозниками села Новоселицкого были мобилизованы на строительство оборонительных военных сооружений, протянувшихся от села Саблинского до Воронцово-Александровского (сейчас это город Зеленокумск).

Когда прибыли на объект, нам зачитали приказ: объект секретный, военный, покидать территорию стройки запрещено, работать от рассвета до заката. Провели учет привезенного нами инвентаря: ломы, лопаты, кирки, тачки.

Стояла невыносимая жара, миражи окружали степь... Размеры противотанкового рва были внушительными. Мы, дети, работали вместе со взрослыми, жили в блиндажах и соломенных скирдах. Девиз был один: все для Победы! Стройку закончить в срок!»

В июле демобилизованные вернулись домой. Через неделю новый приказ: райвоенкомат приказывает вырыть блиндаж в укромном месте в каждом дворе.

Люди ночевали в оборудованных блиндажах. Земля давила на них, и они думали, что никогда больше не будут рыть землю...

«В августе 1942 года через наше село проходили войска. Мне запомнились блестящие штыки винтовок, топот ботинок и слова тети Фроси Соловьевой, матери пятерых детей: «Дорогие солдаты! Мы верим и надеемся, что вы вернетесь и освободите нас!»

Восточный ветер разносил ее слова, но стоны и рыдания еще долго слышались в воздухе. Селяне еще долго смотрели вслед уходящим солдатам, крепко прижимая детей к себе. С начала войны люди перестали смеяться и улыбаться.

Но долг военного времени обязывал трудиться на полях колхоза с тем же девизом: «Все для фронта, все для Победы!». Работали все от мала до велика, с утра до ночи, без выходных. Я принадлежу к поколению, детство которого отравлено войной. Она отняла у нас самый счастливый период детской жизни. Такое не забудешь, так сложилась моя жизнь...»

Оккупация

В августе 42-го мы возвращались с культстана колхоза имени Ленина, расположенного в восточной стороне Новоселицкого. Подошли к речке Журавке и неожиданно встретились с группой мотоциклистов, одетых в черную форму с засученными рукавами. На головах каски, на груди — автоматы. Это были передовые части немецких войск, разведка. Рассматривая разложенную на мотоцикле карту, они громко, на непонятном языке, уточняли дорогу к селу Чернолесскому и Буденновску. Мне запомнился их говор, какой-то лающий, что ли?.. Я увидел их злобные, сверлящие ненавистью глаза, от которых веяло холодом. Моторы мотоциклов работали тихо, и нас, детей, сковал страх. Да и родителей тоже...»

В памяти мальчика осталось ощущение, что птицы перестали над летать, а воды степной речушки Журавочки остановились. Не шевелились камыши, растущие на берегу. Горячий восточный ветер жег наполненные страхом глаза, во рту стало горько, хотелось пить.

«Наши глаза неотрывно смотрели на автоматы, и мы еще крепче сжимали мозолистые руки матерей. Иногда, нарушая глухую и страшную тишину, квакали лягушки... Мы стояли, не шевелясь, хотелось крикнуть, но страх перехватил горло. И ни одна слезинка не выкатилась из наших детских глаз.

Немцы сразу же стали грабить. У нас забрали банку меда. Старший, уходя и цокая коваными каблуками, крикнул нам: «Ахтунг! Лечь на землю! Руки за спину! Шнель!» И выстрелил из автомата в нашу сторону. Мы лежали, плача, и верили: наши обязательно вернутся и отомстят!» Вот такой оказалась первая встреча с врагом на нашей бедной земле. Еще полчаса назад мы были свободные, а сейчас — униженные, сгорбленные, с заплаканными глазами... И только птица-чибис по-прежнему мирно спрашивала: «Чьи вы? Чьи вы?»...

Военное время шло медленно, были холодно и голодно, но мы верили и ждали.

Освобождение

После освобождения в 1943-м все селяне вышли на поля: для фронта нужен хлеб. Матери работали от зари до зари, пахали на коровах, по четверо таскали бороны. А мы, мальчишки, освобождали зубья борон от сорняков, носили воду нашим труженицам, видели слезы наших матерей и вздутые вены на руках.

Вернувшись с поля и обедая за столом, мы видели висевший на стене плакат: «Все для фронта, все для Победы!» И мы так все боялись похоронок. Мы ждали писем с фронта. Отец писал. Просил меня хорошо учиться, быть стойким, честным, стать строителем и восстановить все, что разрушено войной.

А похоронки получали многие... При виде почтальонки в черном платке у всех сжималось сердце: «Хоть бы не к нам...»

Однажды беда пришла и в наш дом: в похоронке было указано, что отец погиб в Керчи, защищая социалистическую Родину.

Тогда же я сочинил стихи:

«Я на землю упал и горько плакал.

Грыз землю — горю не было конца.

Мне жизнь стала немилой

Без моего родного отца...»

С похоронкой я вышел на улицу, встретил соседа Александра Кончеко, показал ему извещение. Он прочитал, машинально расписался на похоронке, заплакал и сказал, что с отцом воевал вместе. Потом махнул рукой и выдавил слова: «За свободу и Родину можно и умереть...»

Поиски отца

Прошломноголет. Война закончилась. И вдруг я получил письмо от родственницы, которая работала в поселке Ленинского в Крыму. Она писала, что посетила братское кладбище в Керчи и на памятнике увидела фамилию отца — Григорьев! Я поехал туда. В Керченском Совете ветеранов меня познакомили с картой боев, места, где воевал мой отец. Рассказывать об обороне Керчи - долго, скажу лишь, что на могиле были неверные данные. Не сходилось отчество. И я начал поиски. К тому времени окончил десятилетку, стал строителем, окончил Московский инженерно-строительный институт, Высшие курсы Госстроя. И все время писал и писал в разные инстанции письма: искал, где же похоронен мой отец? Много раз писал в Подольск, в архив Министерства обороны.

Многие помогали мне в поисках. И те, кто воевали бок о бок с отцом. И те, кто вел архивы... Так я добрался до отделения Красного Креста. Там мне и помогли.

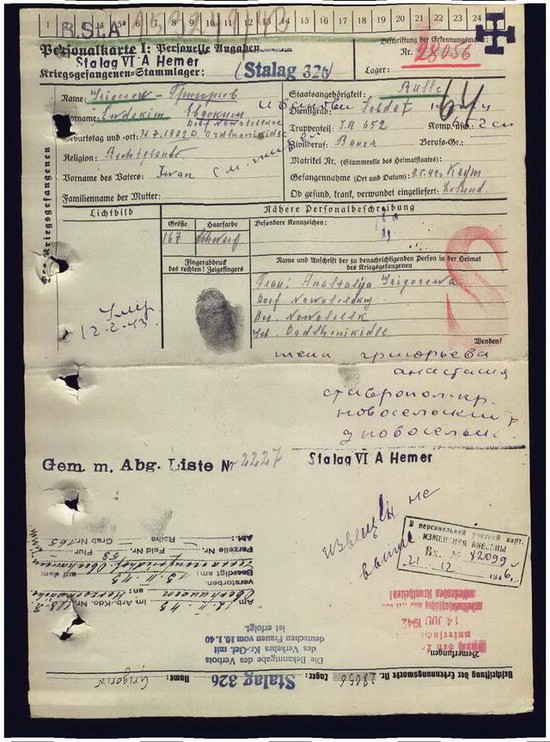

Сидя в кабинете начальника отдела, я получил извещение, что мой отец, Евдоким Иванович Григорьев, рядовой роты связи 652-го стрелкового полка похоронен в Германии! Шталаг №VI-А, город Хемер, земля Изерлон, кладбище города Оберхаузен, проездом до города Дортмунд, железнодорожная станция Штамм.

- Вот вам разрешение на выезд и посещение могилы отца, - добавил начальник отдела.

Больше я ничего не помню: упал со стула, очнулся на диване в обществе людей в белых халатах. До конца дня я был с этими добрыми людьми, сотрудниками Красного Креста.

Однажды нам с супругой Валентиной Васильевной попалась в руки книга «Документация» об этом лагере. Написал ее бывший пленный, доктор Николай Губарев. Она вышла в Германии, но была переведена на русский язык».

Лагерь

Бургомистр города Хемер так писал о лагере. «Это был самый большой лагерь для военнопленных во время Второй мировой войны. Он подчинялся только немецкому вермахту, работал на Рурский угольный бассейн». Начал функционировать в сентябре 1939 года. На 1 июня 1941 года - тридцать одна с половиной тысячи заключенных.

Советский Союз не подписал Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Ежемесячно лагерное начальство отправляло отчеты в Женевскую конвенцию о прибытии и убытии пленных. К советским военнопленным применялись особо жестокие меры: нельзя курить, разговаривать, общаться со штатскими. Зато стрелять в них не считалось преступлением: за самое незначительное нарушение пленный мог быть расстрелян. Умерших и погибших заворачивали в промасленную бумагу и сбрасывали в ров. Потом ров закапывали...

В общей сложности, вермахт взял в плен около шести миллионов солдат. Почти половина из них погибла. К 1944 году численность военнопленных в Германии достигла ста тысяч человек. Почти все работали в Рурской области на шахтах. Питание пленных медленно вело к смерти — 250 граммов хлеба в день. Самое худшее снабжение было для советских людей. Медперсонал оставлял умерших на некоторое время в отделении вместе с живыми и это позволяло делить оставшийся после умерших хлеб.

Пленных регулярно склоняли к измене Родине, особенно артиллеристов — для помощи немецкой зенитной артиллерии. Не все относились к пленным, как к рабочему скоту. Случалось, гражданские немцы помогали едой, сигаретами и, если их ловили — строго наказывали.

1945 год, март. В последних числах американские части освободили лагерь. 14 апреля город Хемер был окончательно взят под контроль американцами. В лагере начались перемены: назначены советский и американский коменданты лагеря, составлены списки выживших, улучшилось питание, создавались медкомиссии.

Умерших военнопленных хоронили на отдельной части городского кладбища. В 1967 году на месте захоронений был торжественно открыт мемориал, на котором написано: «Здесь покоятся 3 000 советских граждан, умерших вдали от Родины в 1941-1945 годах».

С 1982 года, ежегодно, в ноябре в День памяти усопших здесь проводятся памятные мероприятия.

Кстати, на месте бывшего концлагеря теперь воинская часть имени Блюхера. Сначала русские посетители удивлялись, потом им объяснили, что был у немцев свой Блюхер.

...Шли годы. Наша семья выплакала много слез. Поиск отца продолжался. В мае 2002 года супруга с дочкой выехали в Германию, чтобы продолжить поиски отца, Евдокима Ивановича. У главных ворот казармы имени Блюхера - мемориал, символично представляющий военный плен. Площадь у мемориала вымощена гранитным булыжником, вынутым из мостовой улицы города. По этой мостовой плелись сотни тысяч измученных людей. Жители города и компания фельдфебеля Рошака собрали 14 с половиной тысяч немецких марок, остальное взял на себя город. Всего в лагере умерло 23 тысячи пленных.

В сентябре 2009 года наша семья нашла могилу моего отца на кладбище Оберхаузен. Теперь наши дети ездят на могилу деда... Мы привезли землю с чужбины и захоронили на малой родине — в селе Новоселицком, рядом с женой — Анастасией Александровной и их детьми.

Спасибо людям, к которым я обращался, хотелось плакать, но добрые советы и помощь неравнодушных людей помогали продолжать многолетний поиск. И я выполнил клятву, данную отцу, рядовому роты связи 652-го стрелкового полка — Евдокиму Ивановичу Григорьеву. Я нашел ее...